夏の紫外線ダメージが肌に現れやすい秋口。

この時期、「シミが濃くなった」「新しいシミが増えた」と感じる方は少なくありません。

しかし、“シミ”と一括りにしても、その種類や原因は多岐にわたり、適した治療法も異なります。

誤った治療を行うと改善が難しいだけでなく、かえって悪化させてしまうこともあるため注意が必要です。

本記事では、代表的な5種類のシミについて、それぞれの特徴と効果的な治療法を詳しくご紹介します。

シミは大きく5つのタイプ

一口に「シミ」といっても、その種類は大きく5つに分類されます。

発生の原因や出現部位、色調・形状などの特徴がそれぞれ異なるため、正確な診断が適切な治療への第一歩となります。

今回取り上げるのは、雀卵斑(じゃくらんはん)・老人性色素斑・肝斑(かんぱん)・ADM(後天性真皮メラノサイトーシス)・炎症後色素沈着(PIH)の5種類です。

それぞれの特徴と治療のポイントを詳しく解説していきます。

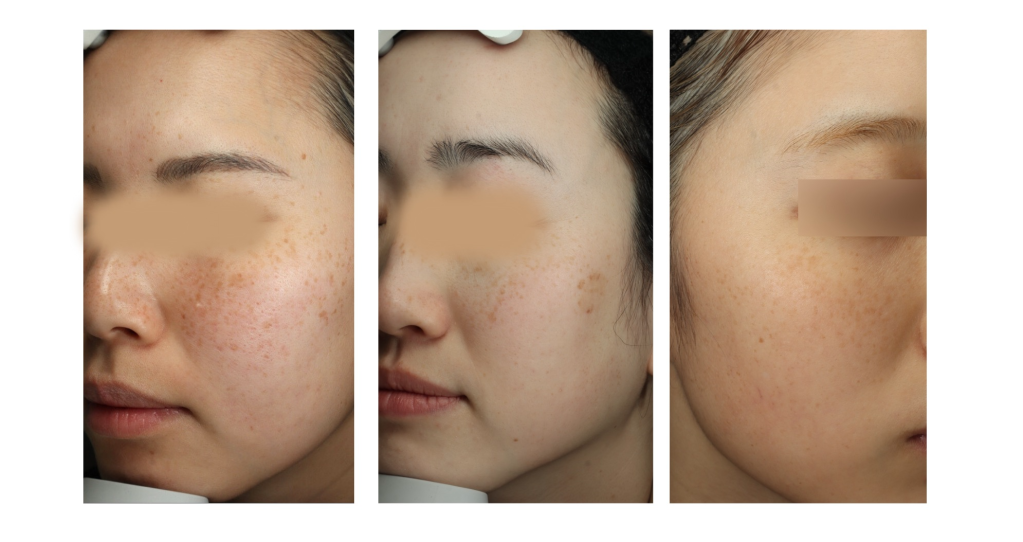

雀卵斑(そばかす)- 若い頃からの小さな点々

特徴

雀卵斑(じゃくらんはん)は、一般的に「そばかす」と呼ばれる色素斑です。

数ミリ程度の小さなシミが、鼻を中心に頬の高い位置へ左右対称に分布するのが特徴で、雀の卵の殻に似た模様からこの名称がつけられています。

学童期から思春期にかけて出現することが多く、色白で乾燥しやすい肌質の方に多くみられます。また、遺伝的要因の関与も大きく、親にそばかすがある場合はお子さまにも出やすい傾向があります。

紫外線を浴びると濃くなり、冬場にはやや薄くなるなど、季節による変動がみられる点も特徴のひとつです。

治療

そばかす(雀卵斑)の治療には、ピコレーザーやQスイッチYAGレーザーなどによるスポット照射(シミ部分のみを狙う方法)が有効です。そばかすは、メラニン色素が表皮という浅い層に存在するため、レーザーが反応しやすく、比較的良好な治療効果が得られます。

ただし、遺伝的な要素が強いため、一度レーザーで取り除いても、紫外線対策を怠ると再発する可能性が高いです。治療後は、日焼け止めの継続使用に加え、適切なホームケアや美容内服を併用することが推奨されます。

老人性色素斑 – 最も一般的なシミ

特徴

老人性色素斑は、いわゆる「日光黒子」とも呼ばれる、最も一般的なシミです。「老人性」という名前がついていますが、早い方では20代から現れ始めることもあります。

境界がはっきりしていて、丸い形をしているのが特徴です。薄い茶色から濃い茶色まで、色の濃さも様々です。顔だけでなく、手の甲や腕など、紫外線を浴びやすい部位にできやすいシミです。

長年の紫外線ダメージの蓄積によって生じるため、年齢とともに数が増えたり、色が濃くなったりする傾向があります。

治療

老人性色素斑の治療にも、ピコレーザーやQスイッチYAGレーザーなどによるスポット照射が適しています。メラニン色素が表皮の浅い層に沈着しているため、1回の照射でしっかりと効果を実感できることが多いです。

境界がはっきりしているシミなので、狙った部分にピンポイントで照射でき、周りの健康な肌へのダメージを最小限に抑えられます。施術後は、照射した部分にかさぶたができ、1週間ほどで自然に剥がれ落ちます。

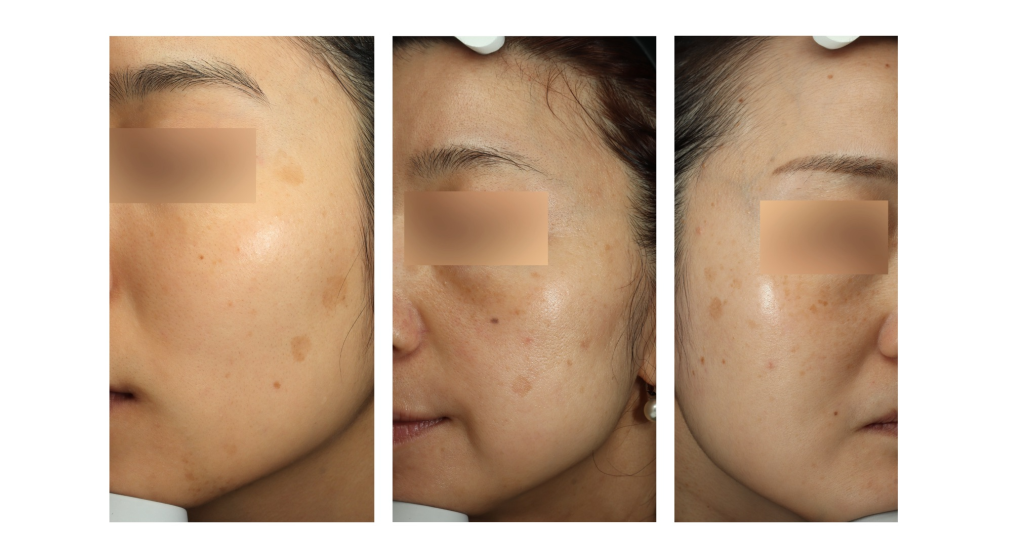

ADM(後天性真皮メラノサイトーシス)- 見逃されやすい深いシミ

特徴

ADMは、他のシミと比べて少し特殊なシミです。厳密には「アザ」に分類されることもある特殊な色素斑です。

最大の特徴は、メラニン色素が真皮という肌の深い層に存在する点にあります。

そのため、色調は薄い茶色ではなく、薄紫・茶グレー・灰褐色などの独特な色味を呈し、青みがかったあざのように見えることもあります。

頬骨の高い部分や額の両側、小鼻の脇などに、左右対称に現れることが多く、20代以降に発症します。 一見、そばかすや肝斑と似ているため、誤診されることも少なくありません。

治療

ADMの治療にもスポット照射を使用しますが、他のシミとは違い、深い層にメラニンがあるため、通常よりもパワーを上げて照射する必要があります。

また、1回の治療で完全に取り切ることは難しく、通常3~5回程度の施術が必要になります。施術の間隔は半年おきとなるため、完全に改善するまでには1年半から2年半ほどの期間がかかります。

時間はかかりますが、回数を重ねることで確実に薄くなっていきますので、根気強く治療を続けることが大切です。ADMは自然に消えることはほとんどないため、気になる方は早めに治療を開始されることをお勧めします。

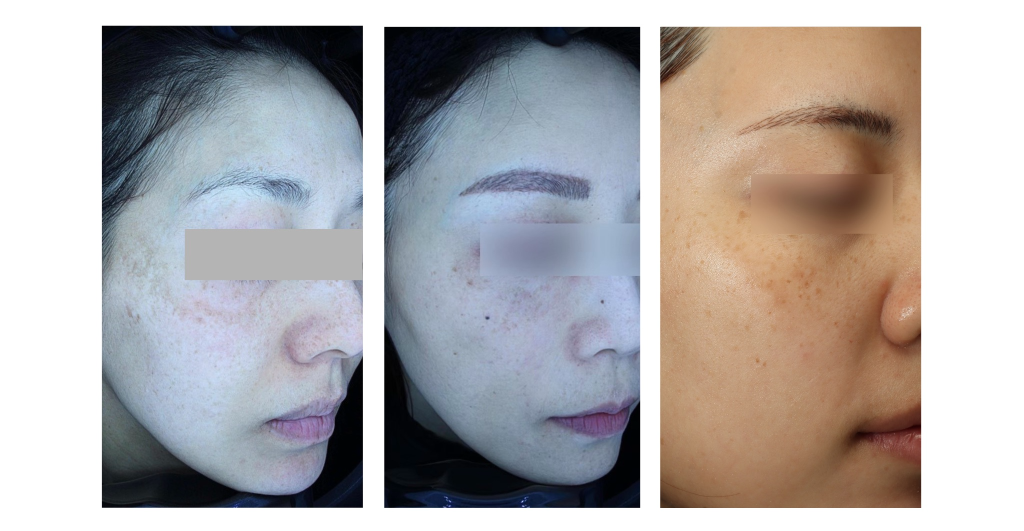

肝斑 – 治療に注意が必要なシミ

特徴

肝斑(かんぱん)は、30〜50代の女性に多く見られる代表的なシミの一つです。

主に頬骨のあたりに左右対称に、もやのように広がるのが特徴です。色調は個人差があり、薄い茶色から濃い茶色までさまざまですが、いずれも境界が不明瞭で、全体的にぼんやりと見える傾向があります。

発症にはホルモンバランスの変化が深く関係しており、妊娠や経口避妊薬(低用量ピル)の服用、ストレス、紫外線などが誘因とされています。

また、肝斑は刺激に非常に敏感である点も特徴的です。洗顔やスキンケアで強くこすったり、摩擦や熱刺激を与えることで、かえって濃くなってしまうことがあるため、治療も細心の注意が必要なシミの種類です。

治療

肝斑の治療では、トラネキサム酸の内服・外用療法と低出力レーザー(レーザートーニング、ピコトーニングなど)の併用が主流です。トラネキサム酸は、メラノサイトを刺激する炎症を抑える作用があり、肝斑の再発予防や悪化防止にも有効とされています。

レーザー治療は、強い出力を避け、穏やかにメラニンを分解していくことがポイントです。刺激を与えすぎないことで、肝斑の増悪を防ぎながら徐々にトーンを整えます。

一方、IPL(フォトフェイシャルなどの光治療)は、光刺激によって肝斑を悪化させる可能性があるため、一般的には推奨されません。スポット照射(高出力レーザー)単体施術も同じく悪化のリスクが高いです。

肝斑治療は症状の見極めがとても重要なため、医師の診断のもとで治療法を慎重に選ぶことが大切です。

炎症後色素沈着(PIH) – ニキビ跡や傷跡のシミ

特徴

炎症後色素沈着は、その名の通り、何らかの炎症が起きた後に残るシミです。ニキビ跡、虫刺され跡、傷跡、やけど跡、かぶれた後など、肌に炎症が起きた部分に発生します。

色は茶色から黒っぽい色まで様々で、炎症の程度によって濃さが変わります。他のシミと違い、時間の経過とともに自然に薄くなっていくこともありますが、紫外線を浴びると定着してしまったり、濃くなったりすることもあるため、注意が必要です。

治療方針

炎症後色素沈着は、メラニンの深さによって治療法が変わります。浅い層にある場合はピコトーニングが効果的ですし、はっきりとしたシミになっている場合はピコスポット照射も選択肢になります。

ただし、最も大切なのは「まず炎症を起こさないこと」です。ニキビができたら潰さない、虫刺されは掻かない、日焼けをしないなど、予防が何より重要になります。

また、炎症後色素沈着は、適切なケアをすれば自然に薄くなることも多いため、まずは保湿、美白化粧品、内服薬などで様子を見て、それでも改善しない場合にレーザー治療を検討するという流れもあります。

シミ治療は、正確な診断が何より大切

ここまで5種類のシミについてご紹介しましたが、実際の診療現場では、複数のシミが同時に存在しているケースが多く見られます。たとえば、肝斑の上に老人性色素斑が重なっていたり、ADMとそばかすが併発していたりすることも少なくありません。

そのため、まずは何よりも正確な診断が重要となります。

シミの種類を正しく見極めないまま治療を行うと、十分な効果が得られないだけでなく、肝斑のように悪化を招くリスクもあります。

当クリニックでは、シミの種類・分布・混在の有無を医師が細かく診察します。また、VISIAという精密な肌診断機を用いることで目視では見えづらいようなシミも見逃さずに診断します。その上で、レーザー・内服・外用・スキンケアなどを組み合わせ、お一人おひとりの肌に最適で、安全性の高い治療プランをご提案しています。

あなたの肌に最適な治療法を一緒に考えていきましょう。

医師 渡辺 佳奈

東京慈恵会医科大学救急科を経て、都内美容皮膚科で経験を積む。

患者様が自分の素顔を好きになるお手伝いをライフワークとし、丁寧な診療を心がけている。レーザー、ドクターズコスメの知識を豊富に持ち、注入治療、外科手術も得意とする。

ポジティブエイジングとナチュラルな健康美をテーマに抗加齢学、美容皮膚科学の研鑽に励む。